這世界變得越來越沒有耐心

沒有耐心等待、沒有耐心接受訊息

沒有時間好好傾聽,就更沒有心力去好好回應

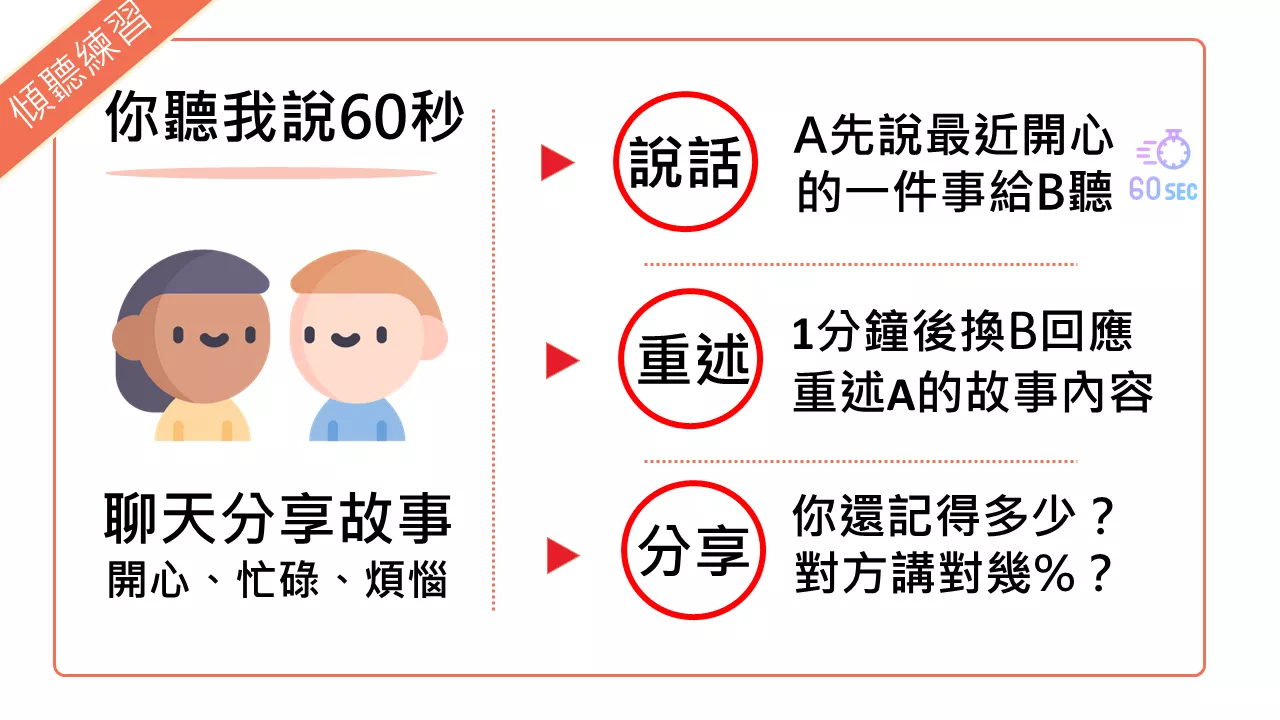

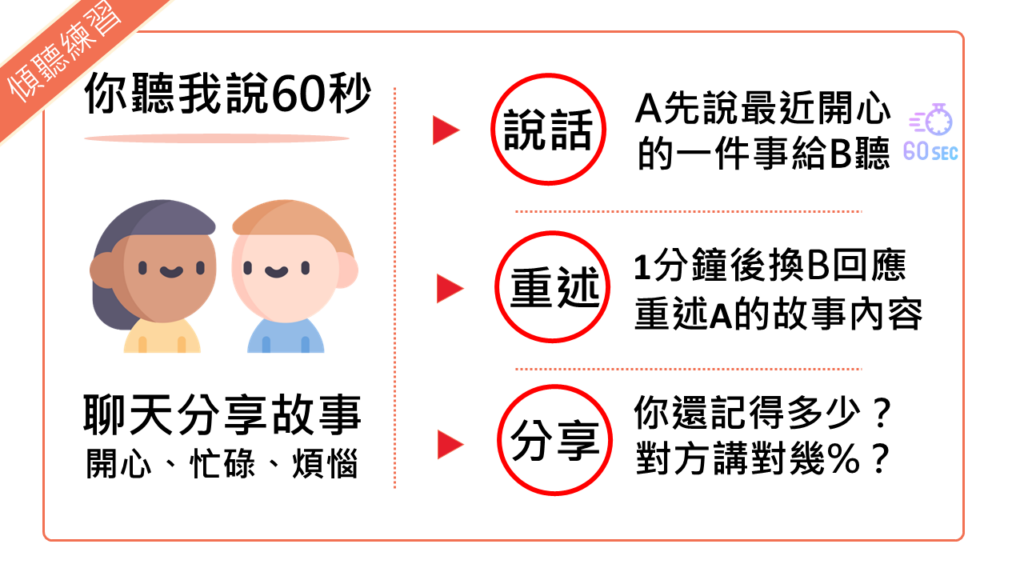

溝通在聽與說之間,本篇分享「你聽我說60秒」的活動

很適合溝通表達、人際破冰或是談有效傾聽

遊戲規則順序

1. 選卡表近況

想著你最近發生的大小事情,並選擇一張風景圖卡(可用妙語說書人),一張能夠呼應到你最近的心情感受。

2. 兩兩一組猜拳

找一個比較要好的夥伴一組,兩兩面對面猜拳決定誰要先講,先講的人是A,先聽的人是B。

3. 60秒你聽我說

帶領者計時六十秒放音樂,讓大家拿著卡,分享自己的近況,時間到帶領者宣布暫停。

4. 你聽我說你的60秒

給B同學,60秒的時間講話,盡可能嘗試一字不漏的分享,剛剛一分鐘內聽到了哪些訊息?一分鐘後,請A幫B打分數。

第一回合結束後的思考

- 被別人記得完全回憶回覆的感覺如何?

- 他做對了麼事,可以記得比較清楚?

- 他剛剛還記得多少?

- 用什麼心態或技巧,會讓你記得更深?

海明威曾經說過

大多數的人從不聽別人在說什麼

「有的人用兩年時間學會說話,卻要用一生學會閉嘴。」

請學生思考或分享後,也說說自己的活動設計上的安排。我刻意沒有說明後續要全部回覆,所以有些人就沒有用心聽,但我相信,下一回合角色互換,一定會好好的聽別人的故事。

第二回合 角色互換

A分享者變傾聽者,B傾聽者變分享者。分享完後,我不叫傾聽者要完全複製重述,而是讓他有新的任務「回應」。回合結束時我會打趣的問大家,這一回合是不是變得超級專注!因為老師把他設定成專心任務,你才變得如此之專注!專注是好事,等等派給你新的回應切入。常用的回應有兩種切入點,目的是讓對話好好的被接住,甚至有接續下去再對話的可能。

1. 回應從感覺開始

我剛剛聽你在分享OOOO的時候,我感覺你很口口口口喔!(同步情緒)要有一種口氣與分享感,如果我是你可能會有這樣的感受。

2. 回應從好奇開始

這裡可以透過別人的故事中,用「好奇」的口吻來問問題,不帶批判質疑的「問題設計」讓對方願意多分享一些。

故事舉例:我昨天去搭火車住花蓮,朋友帶我去吃在地的消夜小吃米粉湯,我非常喜歡那家的傳統古早味。

回應感覺:當我剛剛聽你分享去吃米粉湯的時候,我感覺到你很開心,那個朋友一定分享了你喜歡的店。

回應提問:

O你那家店店名是什麼?在哪裡我也好想吃吃看

O那家店還有賣什麼?感覺還有很多好吃的

O你那個朋友怎麼這麼懂吃!怎麼認識的阿?

小心提問變批判或回到自己:

X那家米粉湯還好吧?有那麼好吃嗎?

X那家米粉湯我三十年前就吃過了,變貴了吼?

X那家米粉湯感覺很便宜ㄟ?沒有請貴一點的嗎?

X吼~我吃過台北那家才好吃,你有吃過台北那家嗎?

若是用剛剛XX的回應方式,你樂意分享的內容不但沒被接住,反而回到自己帶著批判的對話,下一次那個人可能就沒有想要跟你說話了。冷嘲熱諷或是價值判斷累積,最後往往會變成懶得對話,不再對話。有時候人跟人之間可以繼續對話,關鍵「不在於你講得多好」,而是「訊息被回應得多好」,在好好回應與好奇提問之前,你要先學會好好的傾聽與接收。「聽」這個字有很多的器官,耳朵要當王,十顆眼目專心聽,一心專注你一人。耳朵打開聽他說,眼睛看著他好好說,敞開心聽他好好說。我相信,別人會好好跟你說話,是因為你曾經好好接話,也好好的回話了。

最後我要引用,史蒂芬柯維先生的名言

「大多數人在傾聽時,不是為了瞭解對方,而是為了回應對方。」

某種程度剛剛的遊戲,目標明確規則清楚的小任務,你或許會因為規則的關係,所以變得超級認真。但我更希望的是,你把專注回應到人生中:如果接下來你要跟你覺得重要的人對話時,不是把對方當任務,不要把回應當應付,因為對方「感覺得出來」!當你真心想要「了解」、「理解」,你真心想要「在乎」、「想知道更多」的時候,那些看似日常的對話,才會發自真心的有來有往。

溝通遊戲-你聽我說60秒

你聽我說60秒,看起來只有60秒。

但實際上,好好地聽與說可以用60年。

我的太太是位心理師,多年相處下來,就很欣賞他的傾聽的能力,那是一份用心回應他人的在乎感,這是我要向他學習的!後來才發現,心理師的培訓,那是經年累月練出來的內化心態,透過不斷的記住當下的故事,不斷的重述與再確認情緒,回家再不斷的寫成個案紀錄。

更多溝通相關的PPT,可以參考溝通同理活動設計簡報唷~我把遊戲教案都放在裡面惹~https://lemonknow.com/courses/123

相關遊戲設計:同理心劇場

以輔自然教育工作室 蔡傻剛老師的分享